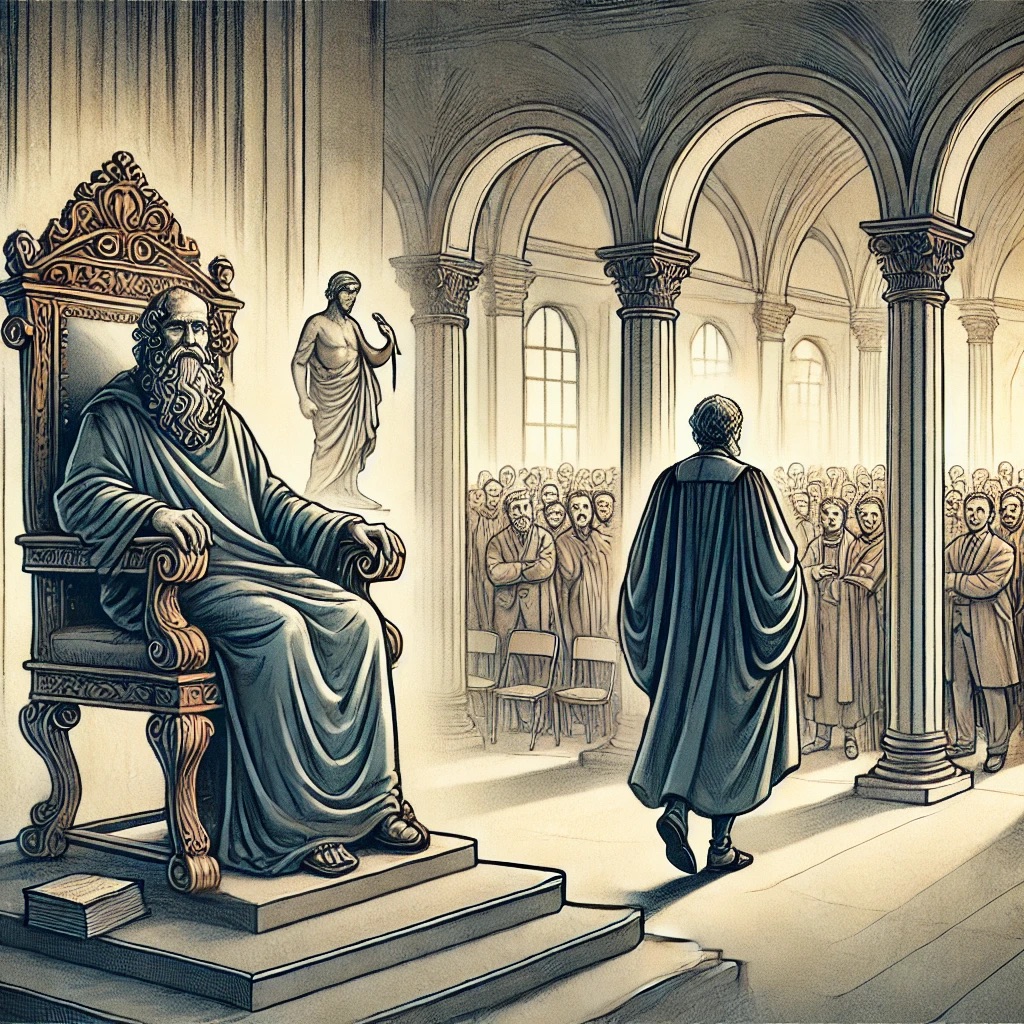

En un reino próspero pero inquieto, el pueblo enfrentaba una elección crucial: elegir a su nuevo gobernante. Entre los candidatos, había dos figuras principales: Aldo, el filósofo, un sabio que dedicó su vida a estudiar el arte del gobierno y la justicia, y Bran, el populista, un hombre de palabras fáciles que prometía que todo seguiría igual, sin incomodar a nadie.

Aldo hablaba de esfuerzo, de la necesidad de aprender, de cambiar lo que estaba mal. Recordaba a los ciudadanos sus propias flaquezas, instándolos a superarlas. Pero sus palabras eran incómodas, su mirada demasiado penetrante.

Bran, en cambio, les decía lo que querían oír. Prometía que ellos ya eran grandes, que el problema no eran sus errores, sino los otros, que no había necesidad de esfuerzo, solo de lealtad. Y el pueblo, en su miedo a la verdad, en su rechazo al espejo que Aldo les tendía, decidió entregar la corona a Bran.

Los años pasaron y el reino se adormeció en la comodidad de su mediocridad. La cultura se empobreció, la política se llenó de aduladores, y nadie osaba hablar de cambio por miedo a ser señalado como enemigo.

Pero el trono, vacío de sabiduría, se volvió un peso muerto. Y cuando las crisis llegaron, el pueblo comprendió que las palabras dulces no bastaban, que los reyes mediocres no construyen naciones fuertes, y que, tarde o temprano, solo quienes nos desafían a ser mejores son dignos de guiar nuestros destinos.

Pero para entonces, el filósofo ya no estaba.