En un antiguo pueblo del Japón, donde los tejados eran de madera y los caminos de piedra, vivía un joven llamado Kaito. Era introspectivo, profundo, siempre pensando en su propósito, en su destino, en lo que la vida tenía reservado para él.

Un día, una gran tormenta azotó la región. Los ríos se desbordaron, los campos se anegaron y la noche llegó sin luna ni estrellas. Las calles quedaron oscuras, y la gente del pueblo, desorientada, no sabía cómo volver a sus casas.

Kaito, en su refugio, meditaba:

—¿Qué me enseña esta oscuridad? ¿Qué parte de mí necesita luz?

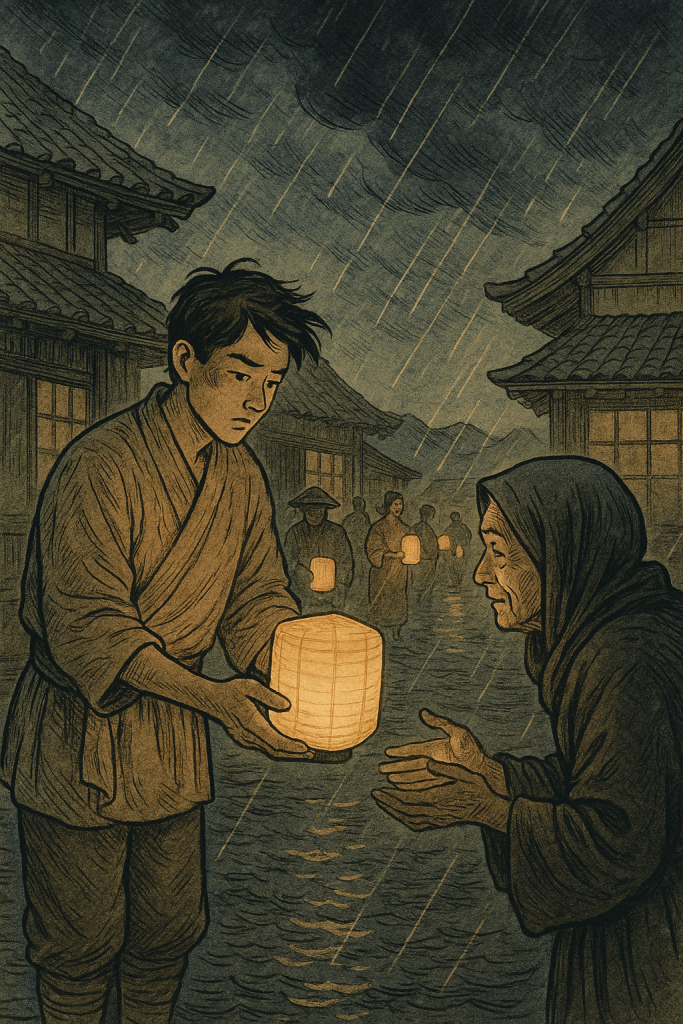

Mientras pensaba, oyó golpes en su puerta. Era la anciana vecina, temblando de frío y miedo.

—¿Tienes un farol, hijo? No veo nada y no puedo volver a casa.

Kaito, molesto por la interrupción, le ofreció un farol de arroz, de esos que él mismo fabricaba con esmero. Ella lo tomó agradecida y desapareció en la oscuridad.

Al rato, volvió otro vecino. Y luego otro. Uno a uno, Kaito fue entregando todos sus faroles. Al final de la noche, no quedaba ninguno… pero el pueblo entero brillaba. Desde lo alto, las calles parecían un río de luz.

Kaito salió y sintió el aire fresco en la cara. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en sí mismo, sino en los demás. Y esa noche, se dio cuenta de algo que ningún pergamino le había enseñado:

A veces, la mejor manera de encontrarse… es alumbrando el camino de otros.

Cuando dejas de buscar tu luz y comienzas a ofrecerla, descubres que siempre la tuviste.