Demasiadas similitudes.

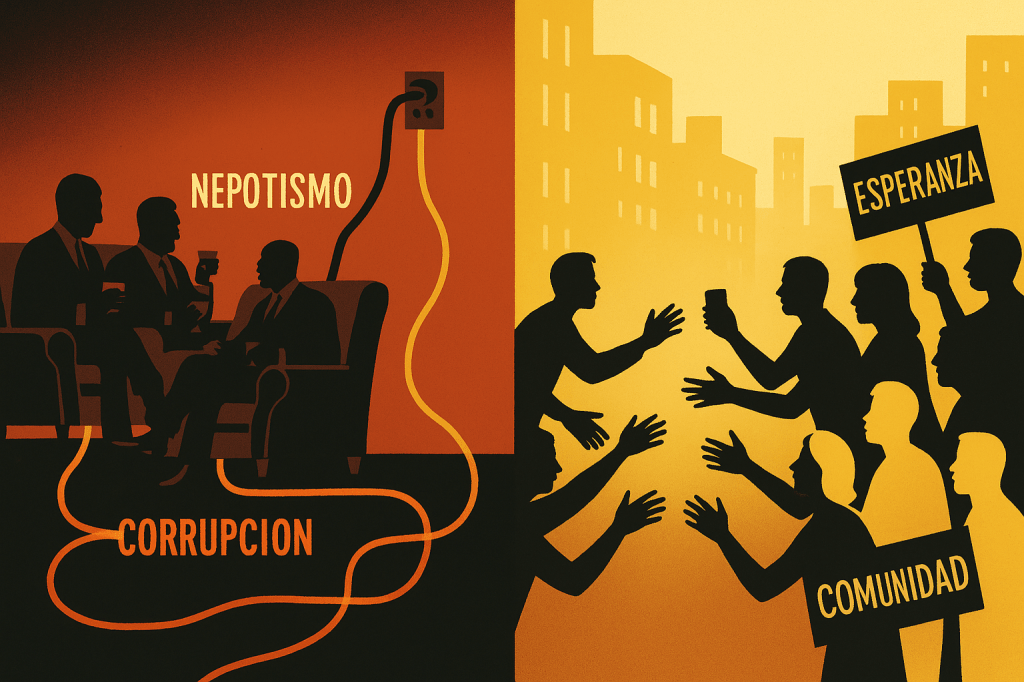

Entre por qué se fue un Presidente del Gobierno y por qué, quizá, debería irse el actual, la historia se repite con distintos nombres y el mismo patrón: la corrupción como ruido de fondo permanente, cada vez más tolerado, cada vez más impune.

Presidentas de comunidades, hermanos, primos, intermediarios y amigos de ocasión. Mascarillas que enriquecen más que protegen. Responsabilidades in vigilando que nadie asume, porque siempre hay alguien debajo a quien culpar, o alguien arriba a quien no molestar.

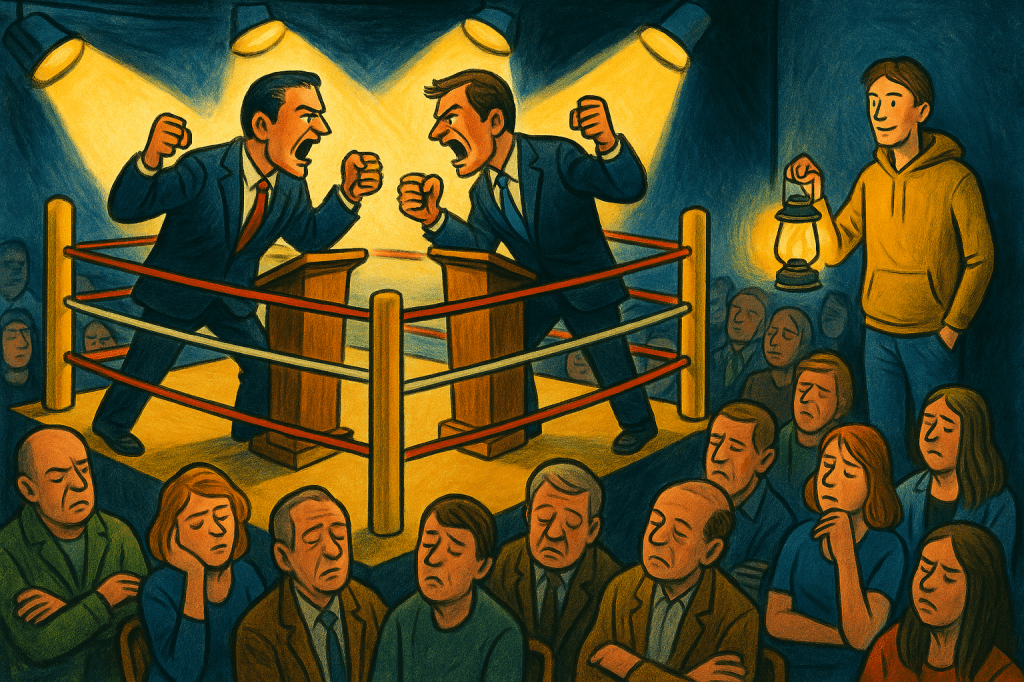

Los sesgos son evidentes. Cuando el adversario comete una falta, se exige dimisión inmediata. Cuando es “uno de los nuestros”, se pide comprensión, matices, tiempo y contexto. Así no se limpia nada. Así se pudre todo.

Las mordidas en contratos millonarios no son novedad. Tampoco las campañas dopadas con ese dinero: más propaganda, más pantallas públicas al servicio de los mismos partidos de siempre, más medios privados domesticados a golpe de subvención y publicidad institucional.

Pero quizá llegue el día en que alguien confíe de verdad en la ciudadanía. En su capacidad crítica, en su autonomía, en su deseo de participar sin intermediarios manchados. Porque tenemos ya las herramientas para construir una polis digital, descentralizada, transparente y más justa.

Una democracia sin castas ni privilegios, sin partidos sostenidos por nuestros impuestos para satisfacer los siete pecados capitales a costa de todos.

Ojalá ese día llegue y algunos hagamos que esté cada vez más cerca. Porque si no lo está, será otro el que se enriquezca, otro el que se marche, y nosotros los que sigamos pagando.